こんにちは、志賀です。

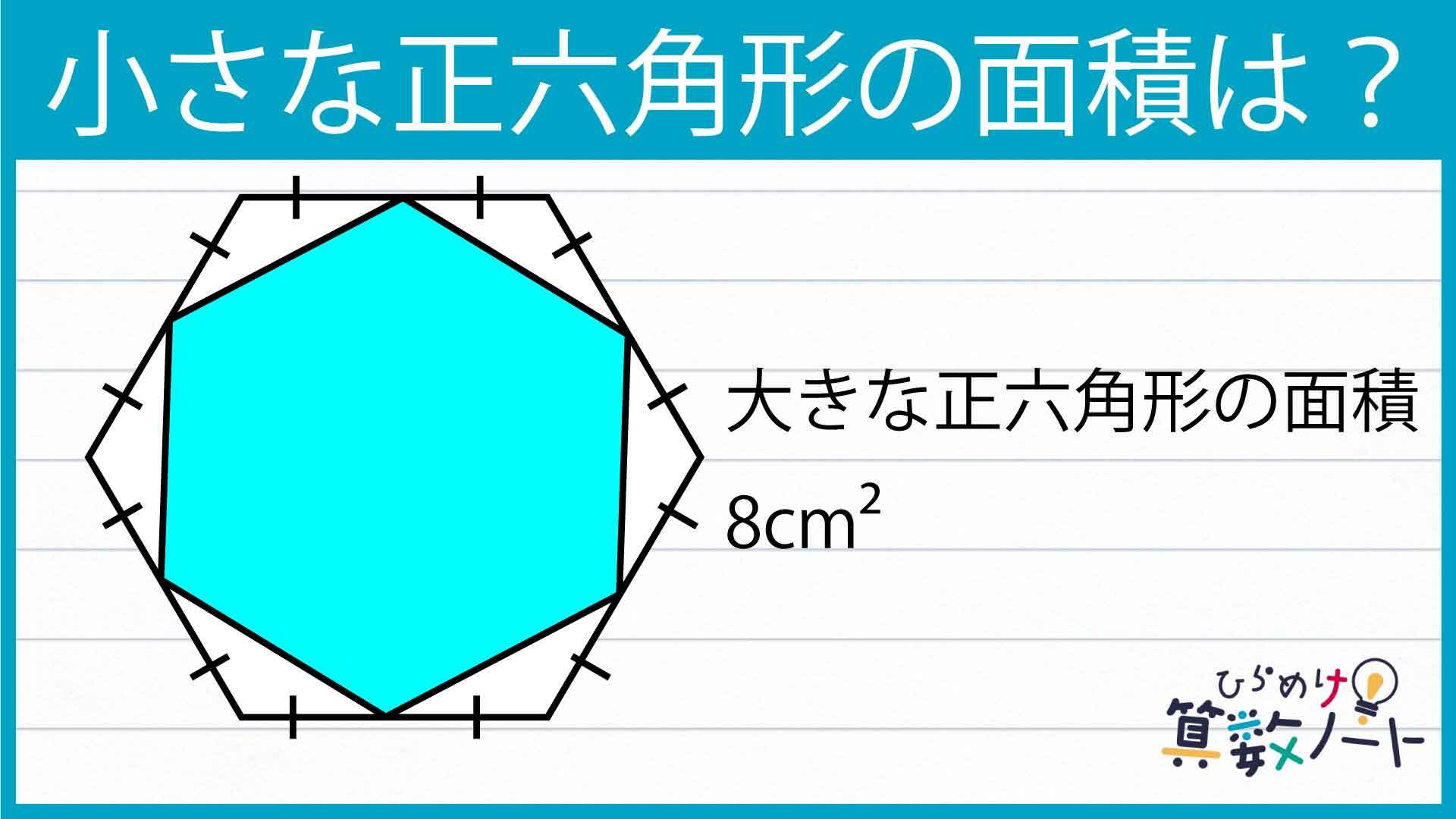

これまでQuizKnockでは、数々の書籍の刊行や「QuizKnockと学ぼう」チャンネルでの「読者会LIVE」の実施など、様々な形で「本」にまつわる活動を行ってきました。

▲【読書会LIVE】太宰治『人間失格』【生放送】

学びとは切っても切り離せない関係にいる、本という存在。そんな本について、思い出を辿るような形で今一度考えてみました。

なぜ本を読む?

本は読んだ方がいいものなのか、それとも別に読まんでもいいものなのか、みたいな議題をよく聞く。

ディベート対決でもすればおそらく「読んだ方がいい」側が完封勝利を収めそうなくらいには、みんなうっすらと「本は読まないよりは読んだ方がいい」と捉えているだろうに。

その一方で、本を「読んだ方がいい」理由については、人によって語ることがまちまちだ。Googleで“本を読んだ方がいい理由”について検索をしてみると、「人の気持ちがわかる」だとか「国語力や文章力が上がる」だとか、何だか色々な意見が出てくる。それらを眺めていると、その通りだと感じたりもする他方で、言葉の節々が何だかしらじらしくも思えてしまって、いまいちピンと来なかったりもする。

お笑い芸人で小説家の又吉直樹さんが言うように「単に面白いから読んでいる」といった言葉の方が、何だか信頼もできそうなものだ。

又吉氏:本をなんで読むんかって言われると、ただただ面白いからっていうことで、僕はもともとは本を読むっていう行為とか小説・・・、まあ全部ですね(笑)。

全国大学生協連「ピース 又吉直樹氏と語る「本」の素晴らしさとは・・・」

私は、本が好きだ。

つぶさに本を読んできたかと言われると怪しいし、読書家と自称できるほどの経歴が別にあるわけでもない。「年に〇〇冊の本を読む」のような紹介がなされている人を見ると、私とはずいぶん離れたところにいる人のような気がして、尻込みもしてしまう。私の所属するQuizKnockというグループにはたくさんの本を読み、勉強を重ねてきたような人たちが何人もいて、それに比べるとなあ、という思いもある。

それでも自分にとって本、そして読書という体験は私を占める大事な部分には違いなくて、そのことは形のある根拠もなく、ただそう信じられるのだった。

本棚の奥で

私の母は雑誌の編集部に勤めたあと、学校や図書館の司書を転々としていたような人で、その人生には花に群がる蜂のごとく常に本が付き纏っているようだった。

そのせいか、住んでいた家にはいつも本が溢れていた。幼少期から多くの絵本に触れさせてもらった私は、「バムとケロ」シリーズを読んでは同じ遊びをしたがり、1973年出版の『あんぱんまん』を読んでは幼稚園の友達に「本当のアンパンマンを読んだんだよ!」と自慢するような始末だった(その後、きちんと『十二の真珠』を読むことにもなった )。

自分が読書という体験にもっとはっきりと目覚めたのは、それから少ししてのこと。『はてしない物語』という1冊の本がきっかけだった。

児童文学作家のミヒャエル・エンデによって書かれた『はてしない物語』は、傑作ファンタジーとして、1979年の刊行以来、多くの子どもに影響を与えた1冊に違いない。身の周りでも、この本を大事な思い出の1つとして抱えているような人を、何人も知っている。

それでも、私にとって『はてしない物語』はその魅力以前に「読むこと」へのハードルがまず高いものでもあった。

カバーから本を取り出すと現れるこちらを威嚇するかのような真っ赤な装丁に、それまで読んだことのあった絵本や小説とは一線を画するような分厚さ。児童文学とはいえ、小学校に上がって少ししたような頃の、幼い私にとっては『はてしない物語』は大きな大きな壁のように見えた。

そして何より、母が私を“脅す”のがいけなかった。

『はてしない物語』のストーリーは、主人公のバスチアンがひょんなことからファンタージエンという国を救い、本の中の世界へと入り込んでいってしまうというものだ。母は、本棚の隅で一際の存在感を放つこの本に興味を持つ私に向かって、「その本を読むと、あなたも本当に本の中に吸い込まれちゃうから気をつけてね」と言い放った。

母が言うに、なんでも彼女がまだ少女であった頃『はてしない物語』を読み、本の中に彼女自身も本当に吸い込まれてしまった挙げ句、そのせいで数日間小学校を休むことになったのだという。両親(私にとっての祖父母)は行方不明となった娘のことを本気で心配し、この世界に帰ってきたときにはひどく喜んだのだという。

私はそれを聞いて、怖くて仕方がなくなってしまった。母は日頃から自分は魔法が使えるのだと豪語し(よく魔法でクッキーを振る舞ってくれた)、おとぎの国の自治体のことを大真面目に語るような人だったが、それまで私はその言葉の全てを信じていた。だからこそ、「この本は本当にやばいのかもしれない」と、そう思った。

しかしついに「学校を休むことになっても構わない」と、恐怖よりも本への好奇心が勝ったとき、私は『はてしない物語』のページをめくり始めた。当時住んでいた家の押し入れにはスライド式の本棚があって、そのスペースに本を引っ提げて潜り込み、「吸い込まれるための準備」を始めた。

結果から言ってしまえば、もちろんのこと私が本に吸い込まれてしまうことはなかった。「私が本の中にいてこちらの世界にいない間、お母さんがご飯を自分の分まで作ってしまったらどうしよう」などと心配をする必要はまるでなかったわけだ。

それでも数日間の間、その本から離れられないように「釘付け」になってしまったのは確かで、それ以来私は磁性を帯びたように、どんな本へとも吸い寄せられる体になってしまった。

砦は本でできていて

読書という体験そのものに取り憑かれた私にとって、いつしか本のある場所のこと自体を、ある種の拠り所として意識するようにもなっていた。

いくらか年を経て高校生にもなった頃、受験を控えた年の私は半ば「図書室登校」のような形で学校に通っていた。入試に使う科目の関係から、選択授業のいくつかを適当に理由をつけたりつけなかったりでサボり、学校に行けばまず教室よりも先に図書室へと向かい、空きコマを含めてずっとそこにいるようなありさまだった。

親しい友人は多くいたし、決してクラスに、学校にうまくなじめなくてのことではなかった。それでも通っていた進学校の中で、文芸や美術、創作に心を奪われていた私にとっては、自分はなんだか場違いな存在で、わかってくれるような人もいないように思えてしまっていた。そんな中、図書室は確かに「私がいていい場所」だった。

司書の先生はたいていどこかに行っていたか、私を見つけても適当に放っておいてくれたかで、ほとんど気にならなかった。それより、私にとっては目の前に並んでいる本たちの方が遥かに大事だった。ここでは(これも母の影響で)村上春樹を読み漁っていたのを覚えている。

特にお気に入りだったのは『ねじまき鳥クロニクル』で、(村上春樹作品にはたびたび登場するシーンではあるが)主人公が井戸の底へと降りていくシーンが印象的だった。作中で主人公は、失踪した妻を探すために井戸の底へと潜り思案を続ける。ふと本から顔を上げて、私以外に人のひとりもいない図書館を見渡す。もしかすると私にとっての井戸の底はここなのかもしれないと、そんなことを考えていた。

大学生になっても今になっても相変わらずというか、この「図書室登校」のような気分も、本のある場所が帯びる何かも変わることはなかった。講義室の扉をうまく開けられなくなり立てこもった大学図書館の、誰もいないドイツ語書籍コーナーの床の冷たさも、画集に並んだ画家たちの名前が友達のように見えたことも、きっといつまでも覚えている。

私にとって本は「ずっと信じられる何か」で、それがある場所はいつでも私を受け入れてくれる場所だった。本を読むことによる効能、みたいなものは問われたところで、正直今になっても上手に答えられる気がしない。それでも、そこに広がっているのは本を読まなければ出会いようのなかった何かで、私のこれまでに色を加えてくれたものだということだけは確かに言える。

いまだに私は、母が本の中に吸い込まれていたという数日間のことを考える。『はてしない物語』を読み終えた私に母が向けてきたのは、「良かったでしょう」という顔、結局それだけだった。母が嘘をついているようには、いつまでも到底見えなかった。彼女は本当に本の中にいたのではないかと、今ではそう思う。

本当だったとて、2、3日この世を留守にして空ける程度なんだ。私は世界中の皆が一度くらいまとめて本の中に吸い込まれてしまったっていいのにと、そんなことを考えている。